开放、包容的深圳是一座梦想之城,承载着万千追梦者对未来的期许。有人在这里大展身手,找到自己的沙场;也有人在理想与现实的差距面前落寞徘徊。放弃吧?优美的城市风景、充满活力的就业环境,让人欲走还留;留下吧?高昂的房价、激烈的竞争压力,让人愁肠百结。

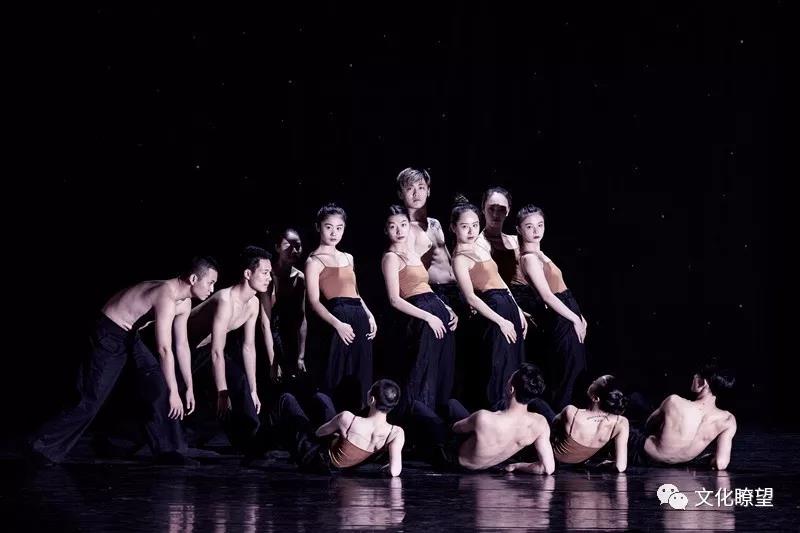

近日,现代舞剧《浮流》激起千层浪,在深圳引起强烈共鸣。该剧以中国改革开放前沿地的深圳为叙事背景,通过舞者丰富的肢体律动语言,解读人的内心世界,展现外来打拼者的命运浮沉。繁华的深圳,就如漂浮在空中的海市蜃楼,你把握住机会,梦想就会变为现实,这座城市就是你的天堂;错过了,你就是浮流,在汹涌澎湃的浪潮中或跌入谷底、或跃上潮头。成功与否,取决于你的斗志和毅力。

《浮流》试图以“意识流”等手法,让观众发现隐藏于心却难以言表的世界。昂扬、展望、拼搏,亦或迷茫、纠结、挣扎,正是这座移民城市赋予外来创业者的独特气质。相同的城市,同样的梦想,每个人的命运各不相同,但均可通过舞者的肢体语言找到自己的印迹。

作品时长75分钟,强劲的鼓点贯穿全场,催人奋发,让人深思。“虽然不懂舞蹈,但感觉有一种力量在撕扯着你的心,哭又哭不出来,笑时又涌起很多艰辛打拼的往事,心里五味杂陈。”演出结束,李凤仙还坐在深圳文化馆小剧场的观众席里,红了眼眶。

李凤仙曾在深圳打拼十多年,开过小服装厂,做过滴滴司机,三年前无奈回了河南老家。“儿子想读好一点的高中,没有深圳户口,也买不起房,只能回去。”《浮流》中舞者时而无助的眼神、踽踽独行的背影,勾起她无限的感慨,“不论是市容环境还是创业机遇,老家肯定没法和深圳相比。等儿子上了大学,我再回来。”

虚幻的背景,昏黄的灯光,剪辑而成的灵魂音乐,亦如宗教宿命般的牵扯。是在挫折中沉沦?还是在对美好生活的向往中继续前行?罗智勇在《浮流》中看到自己的深圳之旅。他在这座城市奋斗20余年,终于建立自己的集团公司,却在2015年“股灾”中损失大部资产。三年来,他靠写诗来疗伤,痛过之后从头再来,事业又开始步入正轨。“说实话,深圳适合强者,需要百折不挠的精神,假如我当年心灰意冷时放弃了,现在肯定在湖北老家种地。”

“作品通过演员的身体语言,刻画移民城市人与人之间的情感交集。在舞台艺术的感染下,这种情感逐渐渗入到观众的心里。”《浮流》的导演、著名青年舞蹈家谢欣表示,该剧把对家的眷念、情感的牵挂、梦想与现实的落差等情绪,都融入层层设计的动作中,让整个作品在思想、艺术、视觉等方面相互支撑,制造完整独特的舞台效果,服务于城市主题,与观众形成真挚的情感交流。

《浮流》由深圳市龙岗区的本土艺术团——大围屋艺术团携手谢欣历时五个月精细锤炼,于今年7月开始在深圳巡演。并在7月14日受邀参加了第34届哈尔滨之夏音乐会交流演出,受到当地观众广泛好评。

哈尔滨市委常委、松北区委书记高大伟说,“演出非常震撼,让我感受到了肢体语言的魅力。这个舞剧没有用华丽的舞美效果渲染,但更能表达纯粹的艺术。”

在大围屋艺术团团长蒋晨光看来,《浮流》是深圳艺术团体新的探索和思考,打破了传统的编排常规,不靠豪华铺饰的舞美取悦观众,只用纯粹的舞蹈艺术探索创新、时尚、拼搏的深圳精神,以深邃的人文内涵展现一座城市的气质。

“虽然有些细节还需打磨,但有艺术高度和深度,是难得的一部舞剧精品。”国家一级编导、广东省舞蹈家协会副主席高成明说,《浮流》不落窠臼,不预设剧情,不强迫观众众口一词,一千个人看完有一千种不同的感受。因为每个人在深圳的奋斗经历不同,结局也不一样,每个观众都能在剧中找到真实的自己,这也是该剧产生共鸣的魅力所在。

哈尔滨音乐学院院长陶亚兵看完《浮流》后认为,深圳舞蹈具有开放性、时代性和先锋性,建议龙岗区深入打造现代舞和当代舞的高地,以此形成深圳舞蹈的特色和品牌,用世界的语言来讲述深圳的故事。

连日巡演,让《浮流》的总策划、龙岗区文化馆馆长万剑风尘仆仆、夜以继日,但观众如潮的掌声让他忘记了疲惫。“我们一直在做精品创作,提高市民的文化品位,提升龙岗的城市气质。”万剑认为,文艺精品能够反映一座城市的文化创造力和影响力,文化馆作为文化活动的主要策划者和组织者,应该在锻造文化精品方面多下功夫。《浮流》正是龙岗近年来致力于文艺精品创作结出的果实,是公共文化服务的升级版。