根据住房和城乡建设部关于发布国家标准《绿色建筑评价标准》的公告(2019年第61号),国家标准《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)将于2019年8月1日起正式实施。原《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)同时废止。

为做好该新标准的贯彻实施,推进我市绿色建筑发展,7月12日~13日,中建科院、市绿建协会在市科学馆召开新国标宣贯会,中建科院王清勤教授、市建科院叶青教授等进行了授课。

区重点区域署应邀参加培训,不但开拓了视野,启发了思路,还充实了见闻,可谓受益匪浅。为及时学习绿建新国标,把握发展新形势,现一起来交流学习培训笔记:

一、新国标修改背景。

低碳、节能、环保与我们生活、工作最密切相关的就是建筑。据统计,人类从自然界所获得的50%以上的物质原料用来建造各类建筑及附属设备。建筑在建造和使用过程中又消耗了全球能量的40%左右;与建筑有关的空气污染、光污染、电磁污染等占环境总体污染的34%,建筑垃圾占人类活动产生垃圾总量的40%。

绿色建筑正是为了最大限度地节能、节地、节水、节材,保护环境和减少污染,因此,推广绿色建筑就是在倡导低碳发展。《粤港澳大湾区发展规划纲要》也提出实现绿色低碳循环发展,挖掘温室气体减排潜力,推进低碳试点示范,实施近零碳排放区示范工程。

但由于投资成本、社会认可度、低碳绿色理念普及等局限,据中建科院统计,截至2017年底,全国获得绿色建筑设计标识的累计超过1万个,真正获得工程竣工后的运行标识的却只有7%。与此鲜明对比的是,新加坡政府自2005年推出“绿色建筑标志”计划,起初实行自愿认证;2007年起,凡是建筑面积大于5000平新建公建,强制认证;2009年起,凡是建筑面积大于5000平新建建筑,必须达到白金级别,即节能30%以上;至今共有755个建筑工程项目获得“绿色建筑标志”奖,相当于新加坡总建筑面积的11%。现如今,提到绿色建筑,谈起花园城市,三句不离新加坡。与其说新加坡走出了一条绿色之路,不如说是绿色建筑成就了新加坡“花园城市”的美誉。

二、新旧《绿色建筑评价标准》修订变化

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。新标准作为规范和引领我国绿色建筑发展的根本性技术标准,自2006年发布以来,历经十多年的“3版2修”,此次修订之后的“新标准”总体上达到国际领先水平。简明、简化、简便是这次宣贯会上对新国标最大的感受,新国标的指标体系、评价节点、等级设置等均发生了较大变化。那么,与2014版相比,《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019修订的主要内容变化有哪些呢?根据主编人之一王清勤教授介绍,新国标主要有以下几个特征:

1、“以人为本”的建筑性能出发,转变“开发者”视角为“使用者”视角,从百姓视角来设计新的评价指标体系,凸显安全、耐久、便捷、健康、宜居、适老、节约等内容,突出新时代对绿色建筑的新要求,以增进建筑使用者对于绿色建筑的体验感和获得感。

2、重新定义“绿色建筑”,即在全寿命期内、节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。标准还新增绿色金融的说明,这也是绿色金融首次写进绿色建筑评价标准条文,可以期待未来绿色金融服务与建筑工程的深度融合。

3、重新定位评价阶段,设计评价改为预评价,绿色建筑评价则在工程竣工后进行,促进绿色技术措施落地,提高绿色建筑运行实效。

4、增加绿色建筑等级,与国际接轨,由原来三个等级调整为四个等级,扩大评价覆盖面,推动普及绿色建筑。相比上一版本,在一星级以下新增基本级,同时一星级及以上认定均需进行全装修,即土建装修一体化。

5、合理设置评分条文,聚焦主要绿色技术,减少总评分项条文,简化分数计算方法,直截了当,提高条款可操作性和可验证性。取消不参评项,每一条款要么得分要么不得分,“真枪实弹”,没有“选择题”。

6、丰富绿色建筑内涵,与时俱进,与建筑科技发展相适应,促进绿色建筑高质量发展。设置创新条文“加分项”,包括采取措施降低碳排放,采用装配式建筑,运用BIM技术,绿色施工,采用工程质量保险产品等。多途径多角度提升绿色建筑整体性能。

三、新《绿色建筑评价标准》的绿色启示

目前我市已在全国率先颁布了《深圳经济特区循环经济促进条例》,绿色建筑总面积达5320万平方米,规模位居全国前列;拥有全国首个碳交易市场,碳市场配额累计总成交量1807万吨,总成交额5.96亿元,位居全国前列;深圳国际低碳城成为中欧可持续城镇化合作旗舰项目,并获得美国保尔森基金会与中国国际经济交流中心颁发的“可持续发展规划项目奖”。

根据《深圳市可持续发展规划(2017—2030年)》,为建设更加宜居宜业的绿色低碳之城,作为气候友好城市先行区、新兴低碳产业集聚区、低碳生活方式引领区、低碳国际合作示范区的国际低碳城,将大力推进绿色、低碳、循环发展,促进资源节约利用,倡导绿色生活方式,通过低碳生产、低碳消费、低碳生活等方式构建环境友好、资源节约的社会发展新模式,以低碳技术、绿色建筑作为城市发展的重要手段,建设培育绿色园区,集聚发展绿色产业,着力解决经济社会发展过程中的环境污染、生态系统承载空间有限等突出问题。

到2020年,万元GDP二氧化碳排放量低于全市同期平均水平40%以上,低碳发展达到国际先进水平。核心启动区实现“5个100%”,即100%使用清洁能源、100%新建绿色建筑、100%新能源公共交通、100%污水处理、100%废物无害化处理,低碳发展达到国内领先水平。

国际低碳城的绿色建筑代表项目:

1、国际低碳城会展中心(已建)

2、国际低碳城文化会议中心(在建)

3、中美低碳建筑与社区创新实验中心(在建)

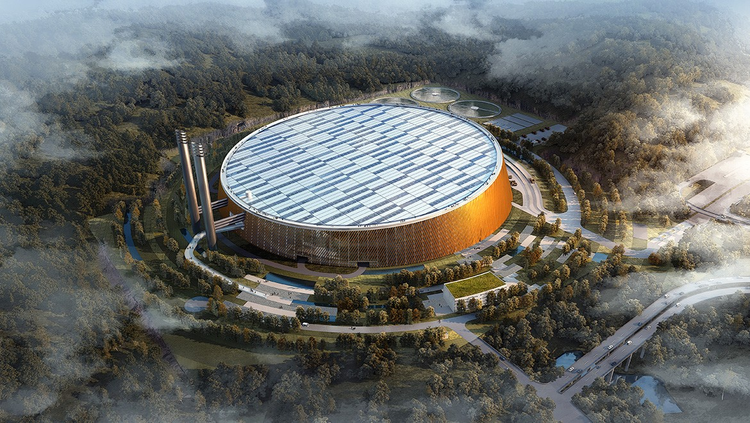

4、东部环保电厂(在建)

5、嘉力达低碳研究院(改建,我市首个既改绿色建筑三星项目)